每逢假期,就有不少游客在浙江省杭州市余杭區(qū)的良渚古城遺址公園參與“文明圣地 朝圣之路”深度游,通過印章打卡,深度了解良渚文明的前世今生。

“我們持續(xù)挖掘良渚文化內(nèi)涵,以‘文創(chuàng)+文博+休閑’融合發(fā)展促進文化價值轉(zhuǎn)化,構(gòu)建‘良渚’系列產(chǎn)品矩陣,釋放良渚文化賦能區(qū)域綜合發(fā)展的最大效益,讓遺產(chǎn)地百姓共享文化遺產(chǎn)保護傳承成果。”良渚古城遺址公園相關負責人介紹說。

為撬動鄉(xiāng)村振興,良渚北片8村將打造遺產(chǎn)地未來鄉(xiāng)村共同富裕示范帶,統(tǒng)一發(fā)展農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè),推出良渚遺址奇妙夜、有機生活節(jié)等,建設良渚遺址未來鄉(xiāng)村公園,實現(xiàn)“遺址+鄉(xiāng)村”組團出圈。

以文化促進共同富裕之花,在浙江開得正盛。浙江省委、省政府以打造新時代文化高地為引領,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,以改革創(chuàng)新為根本動力,在高質(zhì)量發(fā)展中促進物質(zhì)生活和精神生活共同富裕,努力成為共建共享品質(zhì)生活的省域范例。

從傳統(tǒng)文化中尋找共同富裕的源頭活水

高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū),不僅要讓人們的錢袋子“鼓”起來,也要讓人們的精神“富”起來。對此,浙江省因地制宜“解碼”和轉(zhuǎn)化各地文化基因,發(fā)展鄉(xiāng)村休閑、生態(tài)旅游、文化創(chuàng)意等興業(yè)富民多元業(yè)態(tài)。

梓桐鎮(zhèn)書畫院、府前街書畫院和梓桐藝術館……走進有著“書畫小鎮(zhèn),雅韻杜井”美譽的小山村——杭州市淳安縣梓桐鎮(zhèn)杜井村,書畫元素隨處可見。

頭戴斗笠,手握畫筆,田園風光躍然紙上。人稱“玉米姐姐”的蔣小琴,今年44歲,是一位地地道道的農(nóng)村婦女。在前兩年上海寶庫藝術長廊舉辦的拍賣會上,她的處女作油畫《玉米》經(jīng)過30輪競拍,最終以7500元成交。“我沒有想到,這個數(shù)字確實有點驚人,我非常開心。”蔣小琴說。

書畫是刻在梓桐人血液里的文化基因,農(nóng)民在農(nóng)耕之余都喜愛揮毫潑墨。日前,梓桐鎮(zhèn)還舉行了書畫文化節(jié),正式啟動農(nóng)民書畫線上銷售,梓桐的書畫文創(chuàng)藝術產(chǎn)品從此“鼠標點點,走向全球”。

“一幅畫,一畝田,坐在家中就掙錢”,已成為梓桐鎮(zhèn)農(nóng)民的真實寫照。傳統(tǒng)與現(xiàn)代、藝術與經(jīng)濟、藝術家與村民,梓桐鎮(zhèn)農(nóng)民踏上了一條與其他鄉(xiāng)村發(fā)展截然不同的更時尚、更現(xiàn)代的美育文化促共富之路。

梓桐鎮(zhèn)的故事不是個案。寧波市通過普及“一人一藝”全民藝術,開拓公共文化促共富發(fā)展模式;溫州海島洞頭通過貝雕非遺文化工坊,探索線上線下相結(jié)合銷售方式,推進共同富裕;衢州深挖南孔文化,打造南孔宴,呈上“百縣千碗”文化大餐;麗水古堰畫鄉(xiāng)通過整合寫生繪畫資源促共富;舟山海島書房打造新型文化空間,為市民游客營造精神共富“棲息地”……

鄉(xiāng)野、村落、古居、文創(chuàng),近者悅,遠者來,一抹青山一折溪,江南邂逅“綠富美”。

數(shù)字驅(qū)動,提升高質(zhì)量公共文化服務

要達到共同富裕的目標,增強人民的文化獲得感和幸福感,就需要在高質(zhì)量的公共文化服務提供上發(fā)力。浙江省以數(shù)字化為驅(qū)動,讓老百姓在科技人文關懷中實實在在地感受共同富裕的成果。

如今,浙江人只需要打開一個“圈”,身邊豐富多彩的文化生活就可實現(xiàn)一站式鏈接。

“每天小輩出門上班,我也出門‘搞文化’,去旁邊的錢南揚紀念館聽聽戲曲。”83歲的嘉興平湖市當湖街道水洞埭社區(qū)居民潘華英說,只要點開微信小程序搜索“浙里文化圈”,附近的文化活動安排一目了然。

在小程序上,記者看到,不遠處的啟元社區(qū),老年活動室、平湖市博物館、啟元友鄰點、介庵書院等,都在社區(qū)的“15分鐘品質(zhì)文化生活圈”內(nèi)。線下,人們在目之所及的小圈享受“就近”服務;線上,看不到摸不到的大圈讓更多人獲得“就好”服務。

寧波余姚市泗門鎮(zhèn)的徐大伯喜歡研究古幣。這幾天,他捧著一本介紹稀有古幣的書愛不釋手。 這本書他找了很久,最近通過上線不久的“浙里文化圈”應用,足不出戶就從浙江圖書館借到它。

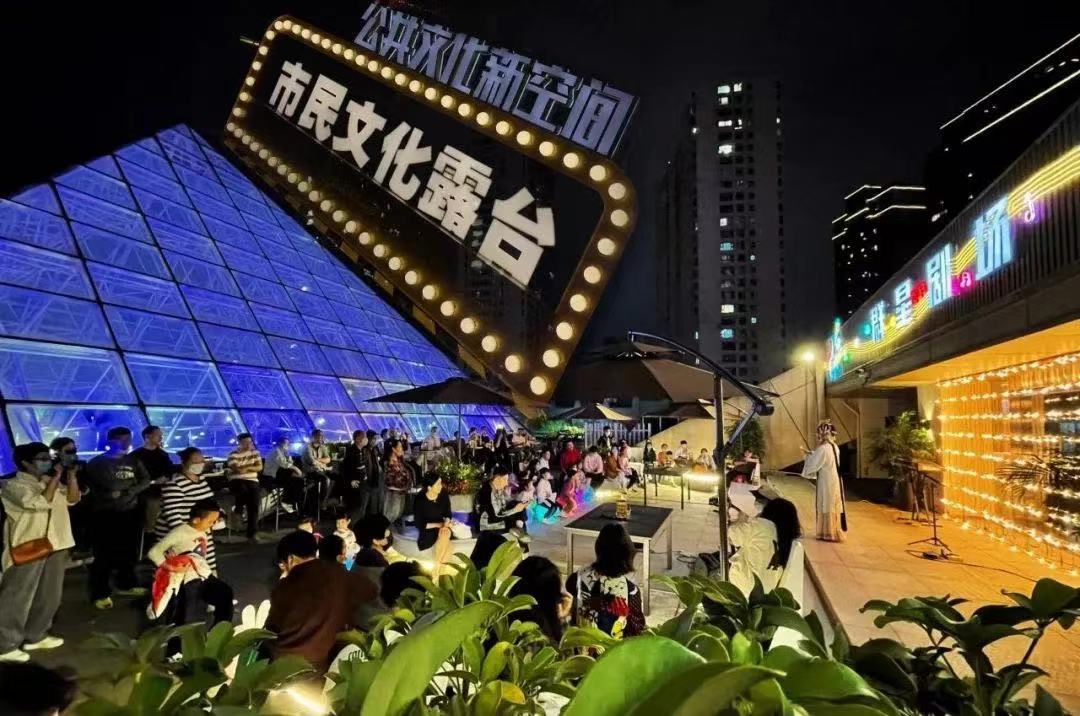

溫州市市民文化露臺

據(jù)了解,“浙里文化圈”著眼于構(gòu)建“24小時不打烊”的在線文化空間,以公眾精神文化需求為導向,以“15分鐘品質(zhì)文化生活圈”為依托,按照“看書、觀展、演出、藝培、文脈、雅集、知禮”七大分類,精準推送文化展覽、圖書借閱、文藝演出、藝術培訓、志愿服務等清單,讓老百姓們共享開放的公共文化產(chǎn)品和公共文化,打通公共文化服務“最后一米”。

根據(jù)文化和旅游部、浙江省人民政府聯(lián)合印發(fā)《關于高質(zhì)量打造新時代文化高地推進共同富裕示范區(qū)建設行動方案(2021—2025年)》(以下簡稱《行動方案》),浙江省將創(chuàng)新公共文化服務供給機制,支持浙江省建設城鄉(xiāng)共享的“智慧文化云”,推出一批標志性數(shù)字化新應用場景,構(gòu)建數(shù)字政務服務體系、數(shù)字公共文化服務體系、數(shù)字文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系、數(shù)字文化和旅游治理體系,提升文化和旅游領域整體智治水平。

平衡城鄉(xiāng)發(fā)展,更多文化產(chǎn)品走向田間地頭

如何破解文化產(chǎn)品在城鄉(xiāng)、地區(qū)間分配不均衡的問題?浙江省不斷激活基層文化陣地,提升對農(nóng)村高品質(zhì)文化需求的供給,持續(xù)擦亮精神富有底色。

在湖州市德清縣莫干山鎮(zhèn)庾村廣場的圖書館,許多村民聚在這里,學習法律法規(guī),看科技書籍,了解致富信息,大家也逐漸養(yǎng)成了熱愛閱讀的好習慣,開啟了“閑時讀書、忙時耕作”的生活模式。

十年前,眼前的這幢圖書館還是原莫干小學的禮堂。經(jīng)過多年的改造提升,如今,村里的農(nóng)家書屋成了網(wǎng)紅打卡地。目前,書房中共有藏書7000余冊。

“希望這里的書籍能經(jīng)常更新,村里也可以在這里舉辦一些文化活動,豐富大家的精神生活。”村民張翔說。

戴村永興書坊·鄰里館

行走在浙江鄉(xiāng)村,一個個農(nóng)家書屋串珠成鏈,如同一簇簇絢麗多彩的精神文明之花散發(fā)出濃郁的芳香,沁人心脾,讓浙江的鄉(xiāng)村振興之路“一路書香”。

文化因子的滲透,讓共富生活更加豐富多彩。戲曲、腰鼓、書畫、合唱……大家的文化生活滿滿當當。越來越多的村民在文化管家項目的帶動下,從田間地頭走向舞臺,化身文藝“大咖”。

根據(jù)《行動方案》,浙江省還將探索優(yōu)化城鄉(xiāng)文化資源配置、推進城鄉(xiāng)公共文化服務體系一體建設的有效機制,高標準實現(xiàn)“市有‘五館一院一廳’、縣有‘四館一院’、區(qū)有‘三館’、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)有綜合文化站、村有文化禮堂、社區(qū)有文化家園”,縣級圖書館鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館、縣級文化館鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館覆蓋率100%。